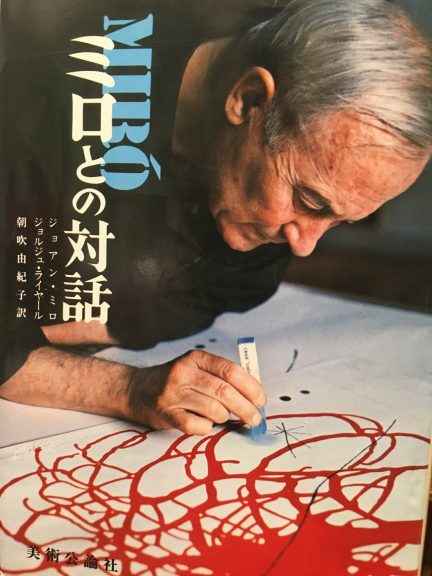

1975年、フランコが正に死につつあり、また実際に亡くなるこの年に、ジョルジュ・ライヤールとジョアン・ミロとの間で対談が行われた。『ミロとの対話』(美術公論社1978年)はこれを記録している。ミロの評価といえば、シュルレアリスムに最も近づいたとされる20年代をピークとして回顧的に語る方法が常套になっている。当時からこの傾向はあったようで、ミロ自身はこの評価を‘精神的怠惰’として一蹴しているし、僕自身も同感である。僕がこの対談の中で最も注目している点はそこではない。ミロのピークだの評価だのといったものは、どうしても美術に於いて自身の物語の正当性を主張する必要のある人間にのみ重要であって、これはシュミレーションである以上、観測者たる美学者・批評家・趣味人・教養人その他諸々の先生方の必要性に応じた物差しを基準として作られる仮象である。ミロの作品の、特に後年の多様性は、物差しをあてがうには少々難しく、よってミロを彼らの物語に落とし込むことを困難にする。この辺りが、存命中に行われたグラン・パレでの大回顧展の評価を、「ミロは1925年以降ずっと下降し続けたようだ」といったような言葉にさせた理由だろうか。ミロ曰く、「私は彼らにとって食えた肉ではなかった」わけだ。この対談が収録された1970年代のミロは‘何が何やら’のミロである。このミロが、作品の過程を説明する中で何度も繰り返して強調する点がある。‘出発点’だ。これは偶然であり、自然の産物であり、痕跡であり、動作でもある。今回僕が注目する点はここにある。ミロのポロックに関する言及は、非常に示唆的だ。曰く、「出発点として、とても良いと思います。しかし限られてしまっています。彼をとても尊敬しています。大好きです。しかし、あそこにとどまってはならないのです、彼自身それに気づいて自殺してしまいました」。

(続く)