以前から僕の作品を観てくれている人たちは、最近の作品の変化に驚いているかもしれない。少なくとも、個人的には大きな方向転換をしたと考えている。

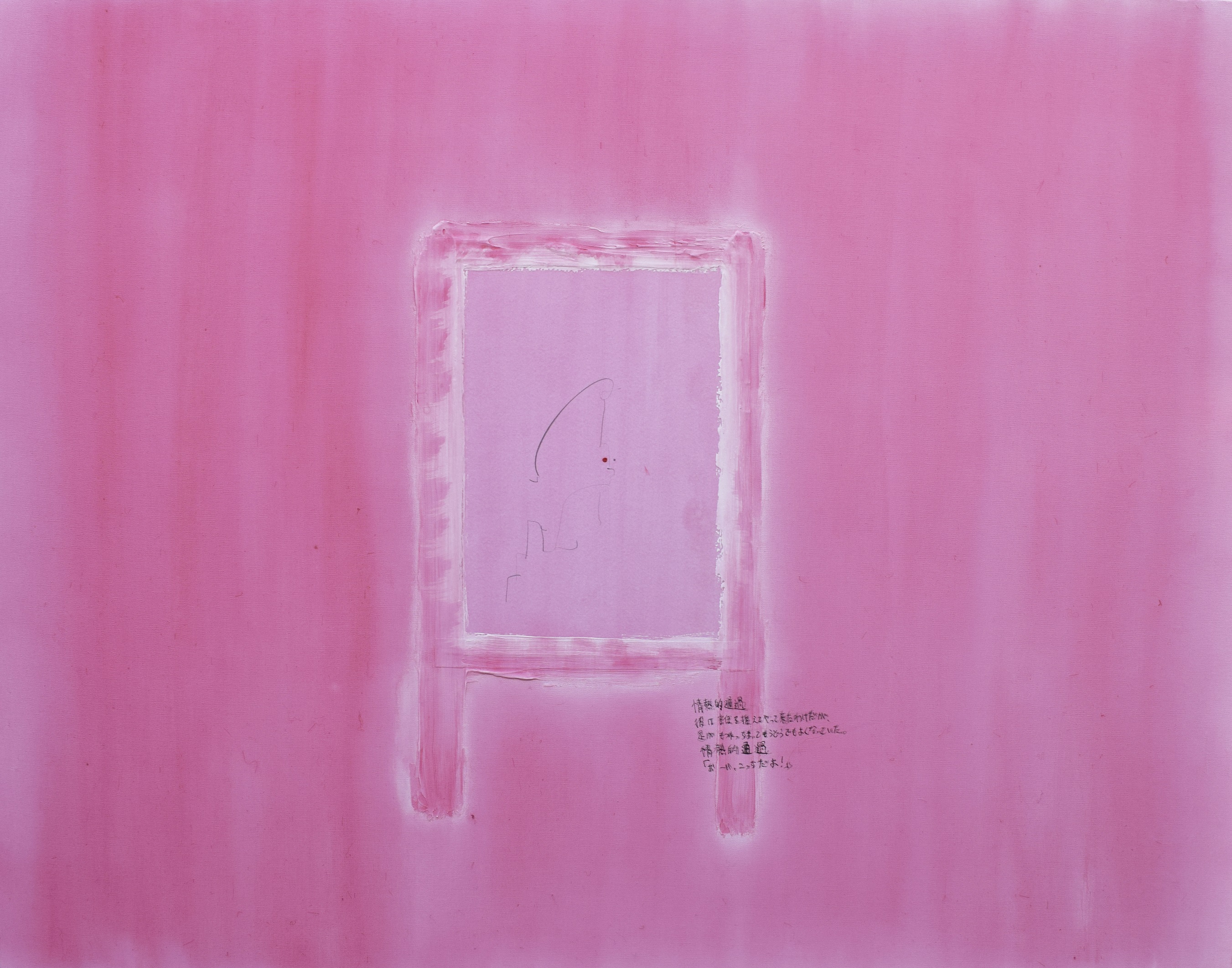

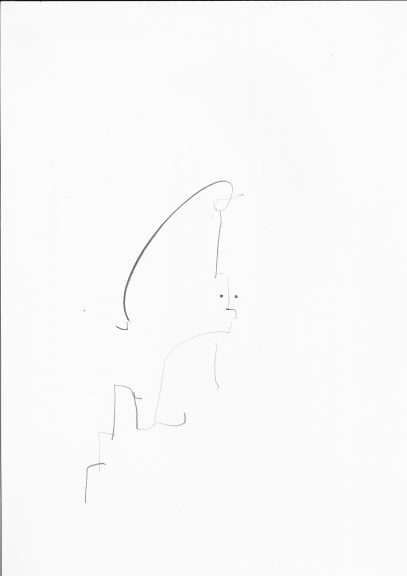

以前の制作は、自然からフォルムを引き出すことを目的としていたが、目下の制作、特にデッサンは、より人間性とでも呼ぶしかないものを念頭に置いている。つまり人間に何ができるのか、何をなしうるかというある種のアイロニー、ユーモア、自虐そして肯定である。白紙に向かうデッサンこそ、正にこの目的に適うものだろうと考えはじめている。

ここで言うデッサン(粗描)とは何か。白紙という前言語的な認識、あるいは無分別智に敢えて切り込み、痕跡を残すこととしよう。デッサンは、去っていった根本の認識である亡きものの面影をなぞる行為であり、原初の記号の発明でもある。紙面に刻まれた線は、去っていったかの存在との直接的な触れ合いがもはや不可能であることの表明であると同時に、そこへ還るためのほそ道でもあるという両義性を持つ。なぜなら、デッサンは対象を示すためにそれをなぞるが、出来上がった線の塊は対象そのものではない。それどころか、対象に再び到達しようという試みの挫折を露呈する。言語(詩)の場合と同じである。「花」という語は花ではなく、恐らく発話者の失くした前言語的な花の認識の抜け殻、なぞった輪郭だろう。「花」という語が花であるならば、花の何と単一で無味乾燥なことか。

しかし、こうした我々の試みが挫折に終わるという事実こそが去っていったものの実在を証明するのである。「花」という語は、かの花そのものでないが故にかの花は「花」ではなくかの花なのである。しかし、それを「花」としか呼びえない矛盾に、「花」という語が挫折であり到達への方法でもあるという両義性が生じる。

デッサンも同じことだ。刻線は挫折の表明であり、不能者の試みは何時だって無(余白)に帰す。しかしながら我々は挫折を以てして再び還るのである。このほそ道を人間性と呼びたい。

ただ、その為に我々は挫折を認めなければならない。ことばを世界そのものと同一視してはならない。この点で、僕は自分の作品を『中論』が執拗に繰り返す方法論に結び付けたい。『中論』の方法論とは、ざっくばらんに言ってしまえば、あらゆるものごとを言語によって思考した場合に生じる矛盾を指摘し、言語的思考に不可欠なものごとの「自性(それに固有な本質)」の存在を否定することである。つまり、言語という試みの挫折を空性の論拠とするという方法論である。注目すべき点は『中論』第二十四章に於いて、こうした最高の意義は、やはり言語を以てのみ表現しうるとしている点である。言語は、挫折であると同時に、いやそれ故に空の証明であるのだ。

デッサンの試みは無に帰す。挫折、そして到達という二つの矛盾する意味によって。この失敗が、空の証明であるならば、それを愛そう。何故ならば、空であることは我々の様態そのものであるから。空を認めることは、我々が死にゆく無常なるものであることを認めることである。空を愛することは、人間性の肯定である。決して生の否定ではない。空を否定すること、ものの永遠を認めることほど我々の在り方から遠ざかることはない。そして、我々は空なるものであるからこそ多様であるということを想おう。「花」という語がかの花ではなかったように。この点で、デッサンはかくも多様に、かくもユーモラスである。アイロニカルではあるが、同時にある一つの道であり、人間的なのである。

2017/12/28